屏幕是如何工作的?

从电子枪到微小电晶体:数字显示在计算中的无冕之王

Dan Hollick|Making Software|2025.07.17

我明知在一本讲软件的书里开篇就聊硬件,这多少有些反讽,但要说现代计算领域最被低估的技术,非数字显示器莫属。事实上,没有它,现代计算根本不可能存在。假如我们在发明晶体管之前没搞定显像管(CRT),你现在手里的这本书恐怕也不会诞生。

它之所以如此被低估,是因为大多数人根本不知道一块屏幕是怎么工作的。每当你看到一个像素亮起时,你其实是在亲眼目睹一场魔法——电流穿过微小的晶体,只为了让你能躺在床上刷刷推特。

——

数字显示器简史

要理解我们现在身处何处,先得知道我们从哪儿来。

第一台实用的电子显示设备,是阴极射线管(CRT),早在1897年就已现雏形,到了20世纪30年代才成为家用电器。当时的电视机是黑白的、圆形的、亮度很低,直到50年代才出现了我们熟悉的大号矩形彩色屏幕。

虽然它的原理其实很简单,但能被缩小到家用规模,依然令人惊叹。说白了,它就是一个巨大的玻璃真空管,里面有一把电子枪,会向前方屏幕发射电子束。

显示屏内层涂着极细小的磷光点,被电子束击中时会分别发出红、绿、蓝三种颜色的光。调节电子束的强度,就能控制每个子像素的亮度,进而组合出不同颜色。

当你激发一个磷光点时,它会发出特定波长的光。

听起来像科幻小说,但我们半个世纪都在盯着“电子枪口”看电视、用电脑。

真空管脖子上还套着一圈磁线圈,用于偏转电子束,让它打到屏幕上的不同区域。改变线圈中的电流大小和方向,就能精准控制电子束的轨迹。

因为电子带电,所以会被磁场偏转。

屏幕通常会略微弯曲,以减少电子束斜射磷光层时带来的几何畸变。电子束会以光栅扫描的方式逐像素绘制图像,通常从左到右、从上到下,每秒刷新60次。

CRT的缺点其实很明显。首先,超级重——为了维持真空,玻璃得厚实到夸张,这不仅限制了屏幕能做多大,同时也限制了它能做多小。更别提它非常耗电——毕竟要发射电子、用电磁铁偏转,注定效率不高。

可以说,早期计算机离不开CRT,但便携计算绝对离不开它的“消失”。于是,整个行业开始研发更薄、更轻的平板显示器——经历过等离子小插曲后,最终我们迎来了LCD和更后的OLED。

——

为什么是像素?

回头看,用像素来显示图像也许理所当然,但在早期,这种选择并不显然。像素不是完美方案——把图像切割成格子,一旦东西不能完美对齐网格,就会有问题。你需要把矢量图(比如字体)栅格化,这就带来锯齿感,特别是在分辨率低的时候,曲线和斜线会非常别扭。

栅格化,就是把矢量图转成位图的过程。

之所以选择像素和栅格方式,很大程度上是因为CRT本身就是这样工作的。模拟电视信号是顺序传输的——图像被拆解成从左到右、从上到下的扫描线,CRT再依次重构画面。

之所以能这么玩,是因为磷光点在被电子束击中后会短暂发光,虽然持续时间不够撑到下一帧,但已经足够骗过我们的眼睛,让我们觉得屏幕上始终有稳定的画面。这种方案的最大好处,是所需带宽极低,而且CRT内部只需要解码当前这一点的图像数据就行。

早期计算机也是这么做的,把画面分成像素格,每个像素的值依次发给CRT。但这对CPU来说压力不小,所以逐渐出现了专门的显卡,来分担这部分工作。等内存价格降下来后,每个像素的颜色值都会被存进一个叫“帧缓冲区”的地方。

所谓帧缓冲区,就是一块专用内存,以二维数组的形式存储着每个像素的红绿蓝值。界面变化时,系统只需要更新那部分发生改变的像素即可。显示控制器则会以屏幕刷新率不断读取帧缓冲区,所以系统要保证数据能及时写入。

但在帧缓冲方案变得可行之前,还曾有另一类显示器:矢量显示器。它采用的是完全不同的逻辑——不再按行按列扫描像素,而是让电子束在屏幕上直接“画”出矢量坐标之间的连线。可以想象成在屏幕上画SVG,数据其实就是一套“走哪儿、画多长”的指令。

优点是极其省内存,只需存当前显示的那些矢量信息。有些机型甚至连内存都不用,因为屏幕涂的磷光能发光数分钟。不过你也可以说它其实还是像素点,只不过排列更密集、不容易出现锯齿。而且绝大多数都是单色的。

但它也有明显短板:只能画线,不能画实心图形,所以文本显示风格很有限。此外,电子束要在屏幕上“跳跃”画线,刷新速度慢,技术实现也麻烦。因此,它们主要用于战斗机抬头显示、雷达、示波器,以及游戏机上著名的《Asteroid》。

等到内存和图形处理能力够强,光栅显示(也就是像素化显示)就成了主流。哪怕现代显示器已经不再逐行扫描,我们依然采用帧缓冲方案。像素密度的不断提升,则让锯齿和失真问题大为缓解。

——

现代显示器

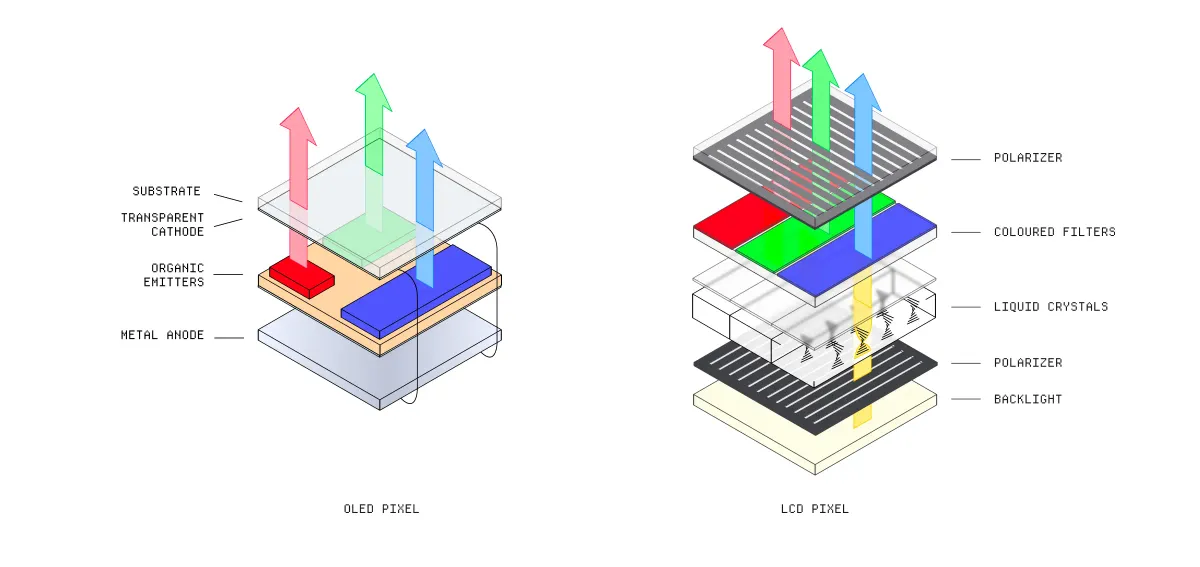

当下的“显示大战”其实是OLED和LCD之争,但更深层的是两种显示思路的对决:透射式 vs 自发光。大家都在竞逐显示界的圣杯——既能显示纯黑,又能极亮,还要刷新足够快,色彩精准,最好又便宜还省电。

和CRT最大不同,现代显示器能让每一个像素同时亮起,整屏一起刷新,因为每个像素都能单独控制,不再像以前那样靠一个光源。

透射式显示,比如LCD,采用背光,像素只是调节通过自己的光的颜色和亮度。这类面板普遍容易出现漏光,导致对比度差、可视角窄,但胜在亮度高、寿命长、成本低。

自发光显示,比如OLED,每个像素就是一个小灯泡,不需要背光,直接发光。优点是能彻底熄灭像素显示纯黑,响应速度极快,能耗低,但亮度和寿命相对短板,长时间高亮会烧屏。

——

LCD是怎么工作的?

液晶显示器(LCD)绝对是最普及的平板显示技术,你每天都离不开。它从实验室到千家万户,简直是科技奇迹。

LCD的独特之处在于它是透射式显示,和CRT、等离子、OLED这些自发光原理都不同。每个像素是多层叠加,最底下是背光层,上面一层层“加工”光线,最后呈现在你眼前。我们一层一层看过去:

背光层 早些年,大多数LCD的背光是在屏幕边缘安放一圈LED,光通过扩散板均匀导向整个屏幕。这也是老LCD为什么边框厚的原因——要给灯腾地方。

现在,大多用面阵LED背光,直接在屏幕后面铺一层LED,更均匀。

第一道偏振片 光既是粒子又是波,波可以向各个方向振荡。偏振片就像格栅,只允许特定方向的波通过。

液晶层 液晶,本身就是魔法。它们是透明晶体,受电场影响会改变排列结构。默认是螺旋形,让从第一道偏振片来的光旋转90°通过。两侧加电后,螺旋结构“解旋”,晶体垂直排列,把光挡住。

通过调整电压,控制液晶旋转角度,从而调节通过的光量。每个子像素都是独立液晶单元,可以单独控制红绿蓝强度。

RGB滤光片层 每个子像素有红、绿或蓝滤光片,白光通过后,只剩所需颜色,再混合出各种色彩。新型显示(比如三星的)用量子点替代滤光片——微型半导体纳米晶体能吸收光线并以特定颜色再发射,发什么色看颗粒大小。现在多用蓝光背光,红绿用量子点转换。

第二道偏振片 最后,光通过第二道偏振片(与第一道垂直),只有被正确旋转的光能通过,剩下全挡住。

TFT与液晶技术差异 液晶层要用到TFT(薄膜晶体管),每个子像素都得有个独立开关,一块屏里有上千万个。液晶主要分三种:TN(扭曲向列)、IPS(平面转换)、VA(垂直配向),核心差别是液晶排列方式,各有优缺点。

| 类型 | 结构 | 可视角 | 对比度 | 响应时间 | 色彩 | 成本 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| TN | 螺旋扭曲90° | 窄 | 低 | 最快 | 最差 | 最低 |

| IPS | 平行旋转 | 最宽 | 中 | 中等 | 最好 | 最高 |

| VA | 垂直排列、倾斜 | 中等 | 最高 | 慢 | 良好 | 中等 |

LCD的固有缺点,是液晶和偏振片不可能完全挡住背光,关掉时还是会漏出一些光,导致黑色不够纯,容易出现光晕。高端LCD为此引入了背光分区控光——哪块屏幕显示黑色,哪区背光就关掉。不过还是有边缘漏光。Mini LED进一步升级,用更小的LED实现更多控光分区。

此外,液晶切换角度有限,响应速度也比不上OLED,侧看时容易有色差和亮度损失。但总体来说,LCD依旧亮度高、可靠且便宜。

——

OLED是怎么工作的?

有机发光二极管(OLED)跟LCD完全不是一类东西,甚至更像“微型CRT”。每个像素自发光,省掉了繁琐的层层光路。

OLED的每个子像素,是有机材料夹在阳极和阴极之间。加电后,电流流过有机层,材料发光。不同材料发红、绿、蓝三色光。

准确说,光是由“电子-空穴复合”时释放的。当一个电子(带负电)填补一个“空穴”(其实就是电子离开后留下的空位),会释放出特定波长的光——具体什么颜色,取决于有机材料的能级差。

这些有机分子以极高精度喷涂到基底上。所谓有机,只是说它是碳基的。

每个子像素可独立熄灭,所以能实现完美黑场,耗电也低。而且响应速度极快,非常适合高刷新率显示。没有偏振片带来的方向性问题,侧视画质也不会劣化,色彩极其精准。结构简单,屏幕可以做得极薄甚至可折叠。

但有机材料也有缺点。寿命有限,使用越多、亮度越高衰减越快,长时间显示静止画面容易烧屏,尤其蓝色老化最快。亮度受限,高亮下效率低,还影响寿命。近年的OLED进步,主要就是提升亮度和寿命,也就是提升“光提取效率”(LEE)——让发出来的光更大比例能穿出面板,而不是在内部被反射、散射。为此厂家会用微透镜阵列或散射层,把光聚出来。

还有一种做法,是只用单一色OLED发光,再用量子点滤光片“染色”,和部分LCD类似。现在多用蓝光加红绿量子点。

这些进步让OLED在大多数场景下都足够优秀,但它依然不是万能的。

——

下一代显示技术

两大阵营各自不断突破,渐渐在功能和形态上趋同。LCD基本走到极限——只能不断缩小分区控光的面积。下一个时代,最值得关注的是Tandem OLED和MicroLED。

Tandem OLED,字面意思就是“双层OLED”。把两层有机发光层叠加,整体亮度大增,同时每层可用更低电压驱动,提升效率和寿命。但多一层会加剧光的反射损失,需要用微透镜阵列优化LEE。这种屏幕工艺极其复杂昂贵,目前只在苹果最新iPad等高端设备上出现。

MicroLED,就是“理想中”的显示——每个像素都是独立的微型LED(无机材料),没有烧屏和寿命问题,亮度更高。难点在于每一个子像素都要“手工”放到基底上,造价高昂、良率极低,目前只能用于舞台/体育馆那种大屏(因为像素间距还不够小,小屏上会“漏格子”)。

所以,现代显示器远未“终结”。未来十年,注定还有更奇特的黑科技登场。