艺术中的图案之悦

是什么让摄影未能终结绘画?

原文:The Pleasure of Patterns in Art

Samuel Jay Keyser|The MIT Press|2025.08.19

在克莱因、德·库宁、波洛克最辉煌的年代,安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的《金宝汤罐头》(Campbell’s Soup Cans)却是一记直戳抽象表现主义眼睛的挑衅。不仅赤裸裸地模仿现实,而且模仿的还是超市和街角小店随处可见的日常商品。谈到绘画中的重复,人们首先想到的,大概就是这批标志性的汤罐。

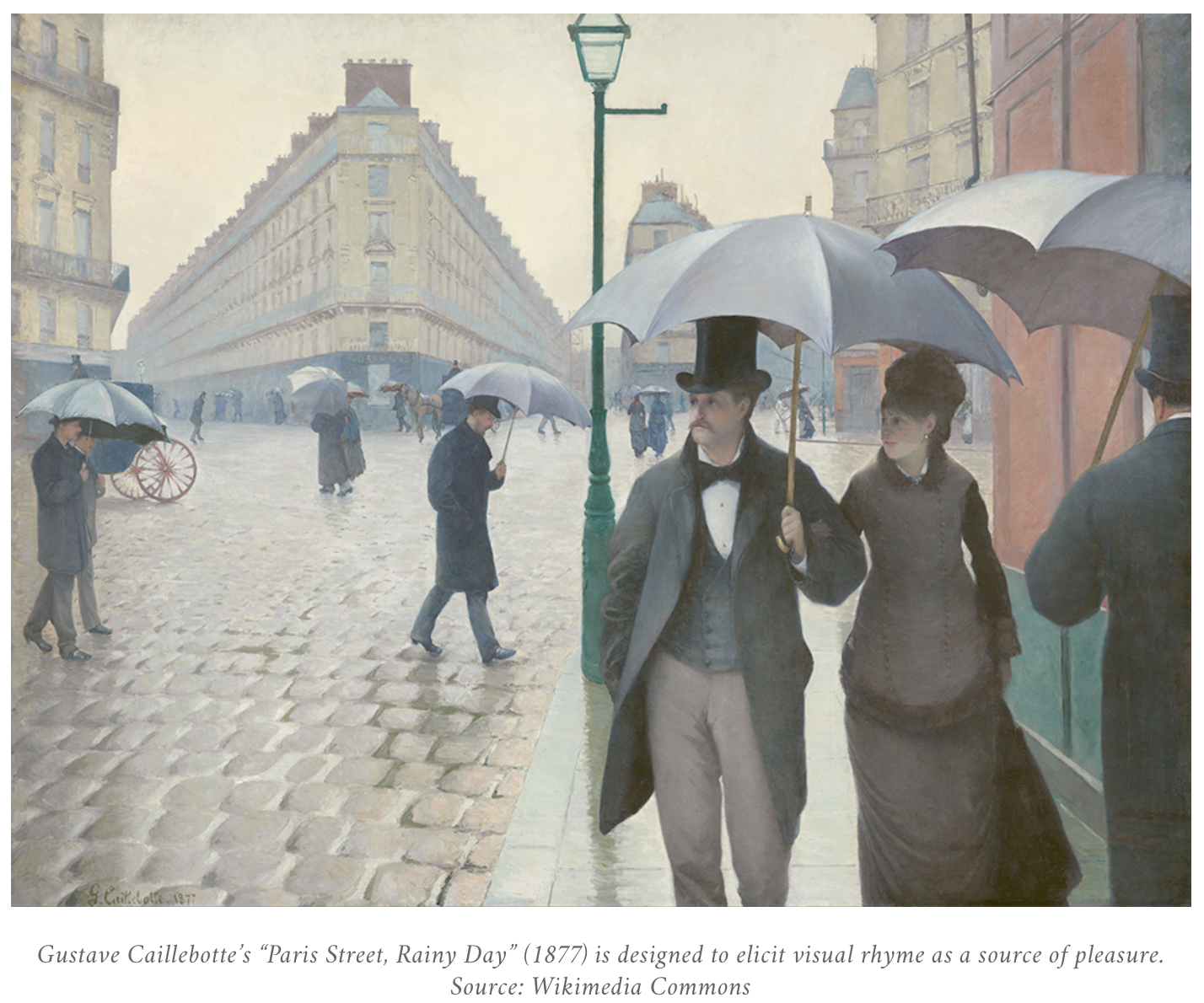

但并非所有的重复都像《金宝汤罐头》那样咄咄逼人,甚至具有破坏性。印象派时期的一幅画就尤为值得一提——我想到的是居斯塔夫·卡耶博特(Gustave Caillebotte)的《雨天的巴黎街道》(Paris Street; Rainy Day)。这幅作品现藏于芝加哥艺术学院,最初在1877年巴黎第三届印象派画展上展出,或许是卡耶博特最广为人知的代表作。我认为它是一件杰作,也遗憾自己从未亲眼见过真迹。即便如此,它依然一次次令我惊叹。关于这幅画的讨论,往往集中在其惊人的逼真感上——仿佛摄影般捕捉了寻常瞬间的生动景象。艺术评论家塞巴斯蒂安·斯米(Sebastian Smee)在2021年1月20日《华盛顿邮报》的一篇文章中写道:

卡耶博特把不同时间与动作的感受压缩进了同一幅画。走到画面中最远的可见点,可能需要半个小时;而眼下这一幕——行人可能的碰撞——将在数秒间发生。我们该往左还是往右?这种本能的犹豫又被从画面右侧走进来的男子复杂化。空间实在太逼仄,而一把把伞更是让情况雪上加霜!

斯米的评论关注的不是作品的形式,而是它的内容。这当然并不稀奇,很像诗歌评论家记录下自己被唤起的感受。但这真的有帮助吗?有时候确实如此——当一幅画涉及历史或神话场景时,知道故事情节是有益的。想想波提切利的《朱迪思与赫罗菲尼斯的头颅》(Judith with the Head of Holofernes),朱迪思左手拎着一颗滴血的人头,右手握着利剑。解释情节属于图像学的范畴,但这并不能真正说明,为什么这幅画被视为杰作。

当法国画家保罗·德拉罗什(Paul Delaroche)在1839年第一次见到银版摄影(daguerreotype)时,据说他脱口而出:“从今天起,绘画已死。”他显然是把“图像”视为绘画的一切。若从这一立场出发,的确合理地会问:既然相机能更精准、更高效地捕捉图像,为什么还要费力在画布上作画?显然,德拉罗什那句五个字的“讣告”跟马克·吐温的“死讯”一样过早。但为什么?是什么让摄影未能终结绘画?

我试着对此作些解释。先要问:愉悦感从何而来?斯米的描写暗示他从这幅画中获得了快感,我也一样。但单纯描述场景其实没什么帮助。谁都能做到,只是未必像斯米那样文采斐然。

这幅画首先值得注意的一点,是它完全关乎“面孔、场所、身体”——三类我们大脑天生敏感的对象。梭状回人脸区(fusiform face area, FFA)专门负责识别人脸,只有看到脸时相关神经元才会活跃;若看到树、车或其他物体,FFA保持沉默。紧邻的海马旁场所区(parahippocampal place area, PPA)则负责对环境场景的反应,如风景。若PPA受损(比如中风),患者往往无法辨认场景,尽管仍能识别其中的个体物体(人、家具等)。还有外纹状体身体区(extrastriate body area, EBA),它对人体及身体部位(不含脸部)尤为敏感。

可以想见,任何站在《雨天的巴黎街道》前的人,大脑里的这三个区域都会像国庆烟火一样亮起来。从这一点看,它与此前八个世纪的西方绘画别无二致——从契马布埃(Cimabue)的《十字架》(1288),到梅索尼耶(Meissonier)的《法国战役》(1864),再到卡耶博特,皆然。

但这依旧没有回答,为什么卡耶博特的画如此赏心悦目。或者说,也许正好提供了线索。艺术评论家们常常从历史、文化、画派角度来解读一幅画,但他们往往忽视了一个问题:观看行为本身如何在大脑中塑造结构,某些形式的排列组合又是如何引发深层的感官满足。

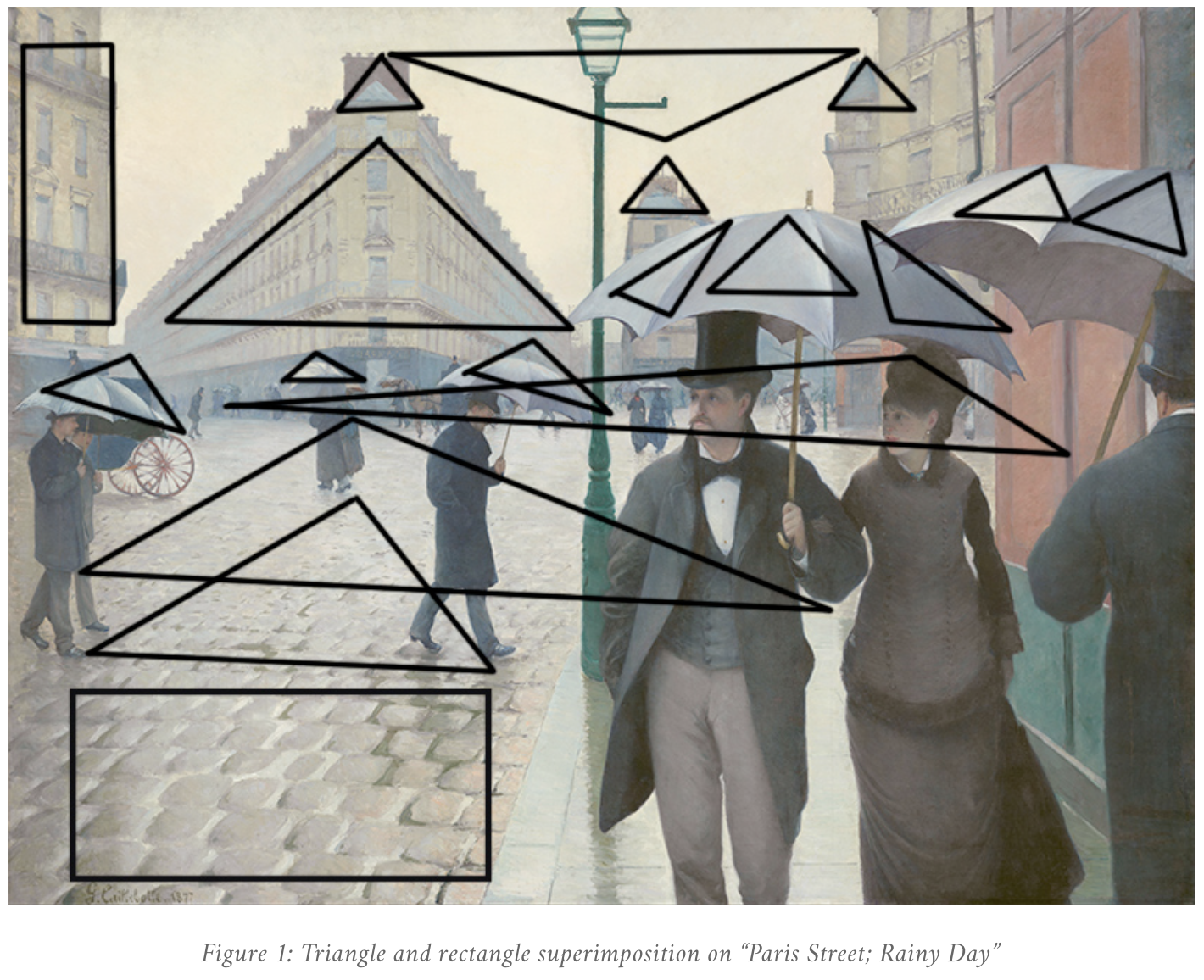

那么,不妨试着把《雨天的巴黎街道》视为几何形体的组合,而不是一条可辨识的街景。最突出的特点,是三角形在画面上的主导地位。前景与中景共有五把伞,每一把伞本身都可视为三角形的圆润变形,更妙的是伞面由一个个小三角构成大三角。整幅画仿佛在纵情展现一种“相似形之间既保留相似,又维持差异”的视觉韵律。它处处充盈着视觉押韵。三角的主题并不止于雨伞。看看画面左侧的三个人物,他们恰好构成三角的三个顶点。

三角形的母题同样出现在建筑上。主角情侣左边的那幢建筑呈三角形,其外轮廓之内,立面上一排排阳台又勾勒出更多的三角。再看画面右侧的两幢建筑的穹顶,它们本身就是三角形,两者合起来,又构成一个新的三角的三个顶点。

“相同/例外”的重复关系还出现在别处,最明显的就是鹅卵石。我所谓“相同/例外”,指的是一种视觉关系:形式显然相似,却略有差别,于是大脑能同时感知到“相同”与“不同”。换句话说,对象共享某种可识别的模式,却从不完全相同。这种“重复与变奏”的交错,是我们在各种媒介中感知结构、节奏与深度的核心(后文还会进一步谈到)。以鹅卵石为例,越接近画面左下角,它们越拉长,因而让画面这一部分产生一种坡道般的效果,仿佛邀请观者迈步走入,也增强了整幅画散发的深度感。再比如建筑的立面:窗户、女儿墙和阳台一遍遍重复,这是在原作里一眼就能看到的。

还有一个更隐蔽但同样真实的三角。在原画里,右边的墙壁呈现出红褐色。这一色块在林荫大道的对面也重复出现——在都柏林广场有七条大道交汇。如果你把这两面红褐色的墙连成一线,就得到一个三角的一条边;再把这条线的两端与画面左侧最远处的单独行人相连,又形成了一个新的三角,把画面右侧的那对人物头部包围起来,从而强调了他们的视线方向。还没完:右边正要相撞的三个人物构成了另一个三角,与之前提到的街上那组三人所构成的三角相互呼应。

到这里我们可以推测了。心理学家伊丽莎白·马古利斯(Elizabeth Margulis)指出,人类天生觉得重复令人愉悦。卡耶博特的画布上充满了让观者自行“构造三角”的机会。这一点可以通过著名的“Kanizsa三角形”错觉来说明。看那幅图时,你无法抑制自己去“看见”一个白色三角悬浮在三个黑色圆盘上。事实上根本没有三角形,只有三个类似“吃豆人”的形状以某种方式排布,使你自动感知到三角。卡耶博特所做的正是类似的事:他画出一些对象,诱导观者生成三角形,并且把这些三角做成“相同/例外”的配对。这种视觉“相同/例外”的发现,正是画作带来快感的源泉,就像诗歌中的押韵带来快感一样。实际上,《雨天的巴黎街道》就是通过“视觉韵律”来制造愉悦。这一点同样适用于画中矩形和方形的母题。

值得注意的是,无论这幅画看上去多么摄影感、熟悉感、戏剧化,它的一大快感源泉并不来自图像的内容,而是来自它的“形式”——形式迫使观者去发现其中的韵律。

《雨天的巴黎街道》还有一个特质,我想特别指出,它与三角无关,而与“parerga”相关。美学理论中有一个有趣的讨论对象:parergon。康德在《判断力批判》中给过一个定义:

“所谓的装饰(parerga),即只是附属而非对象完整再现的内在组成部分,它之所以能增添审美的愉悦,只是凭借其形式。例如画的画框,雕像上的衣饰,或宫殿的柱廊。但如果装饰本身并未进入美的形式的构成——如果它只是像镀金画框那样,为了博得青睐而附加的媚饰——那它就被称作‘炫饰’,并且反而减损了真正的美。”

康德区分了两种情况:一种是与主体相关却非核心的“装饰”;另一种是削弱美感的“炫饰”。

“parergon”一词历史悠久。斯特拉波在《地理志》中讲过一个故事:希腊画家普罗托革涅斯(公元前四世纪)曾画过一幅萨堤尔倚柱吹笛的画,柱顶上停着一只鹧鸪。这只鹧鸪画得太逼真,以至于观众只顾看鸟而忽略了萨堤尔。于是普罗托革涅斯把鹧鸪删掉,因为它并非画作的核心,而只是一个parergon。

正如保罗·杜罗在其详尽的历史综述中指出的,雅克·德里达在《绘画的真理》(The Truth in Painting)中复活了parergon的概念:

自德里达将这一术语引入当代批评理论以来,它通常被理解为“阈限”或“边界”,尤其是艺术作品的框架。然而回顾其悠久历史,能发现它的含义与如今几乎单一的“框架”解释大相径庭。

1533年,卢卡斯·克拉纳赫(Lucas Cranach the Elder)画了一幅《卢克蕾齐娅自杀》(Lucretia)。德里达从parergon的角度来讨论这幅画,他提出疑问:

“parergon从何处开始、到何处结束?比如,卢克蕾齐娅手里那条遮挡下体的轻薄面纱,是parergon吗?……还是她脖子上的项链?……如果任何parergon只是因系统内部的某种欠缺而被补充进来……那么人体再现究竟缺少了什么,以至于必须由衣饰来补充?而艺术又与此有何关系?”

或许按照主体与附属的区分来梳理绘画内容有一定价值,比如《椅中圣母》(Madonna della Sedia)里华丽的扶手。但这个概念也有潜在风险——只见树木,不见森林。再看克拉纳赫的《卢克蕾齐娅》:画面里有两条水平线,一条是项链,另一条是覆盖在耻丘上的薄纱。它们都是画中关键的标记——前者强调她的面容,后者强调她的性器官。它们构成“画中之框”,体现了parergon在当下的意义:它们把注意力框定在画作的核心——因塔奎尼的罪恶而刺向心脏的匕首。如此看来,那些原本似乎可以被归为parergon的元素(薄纱和项链)其实并非如此。

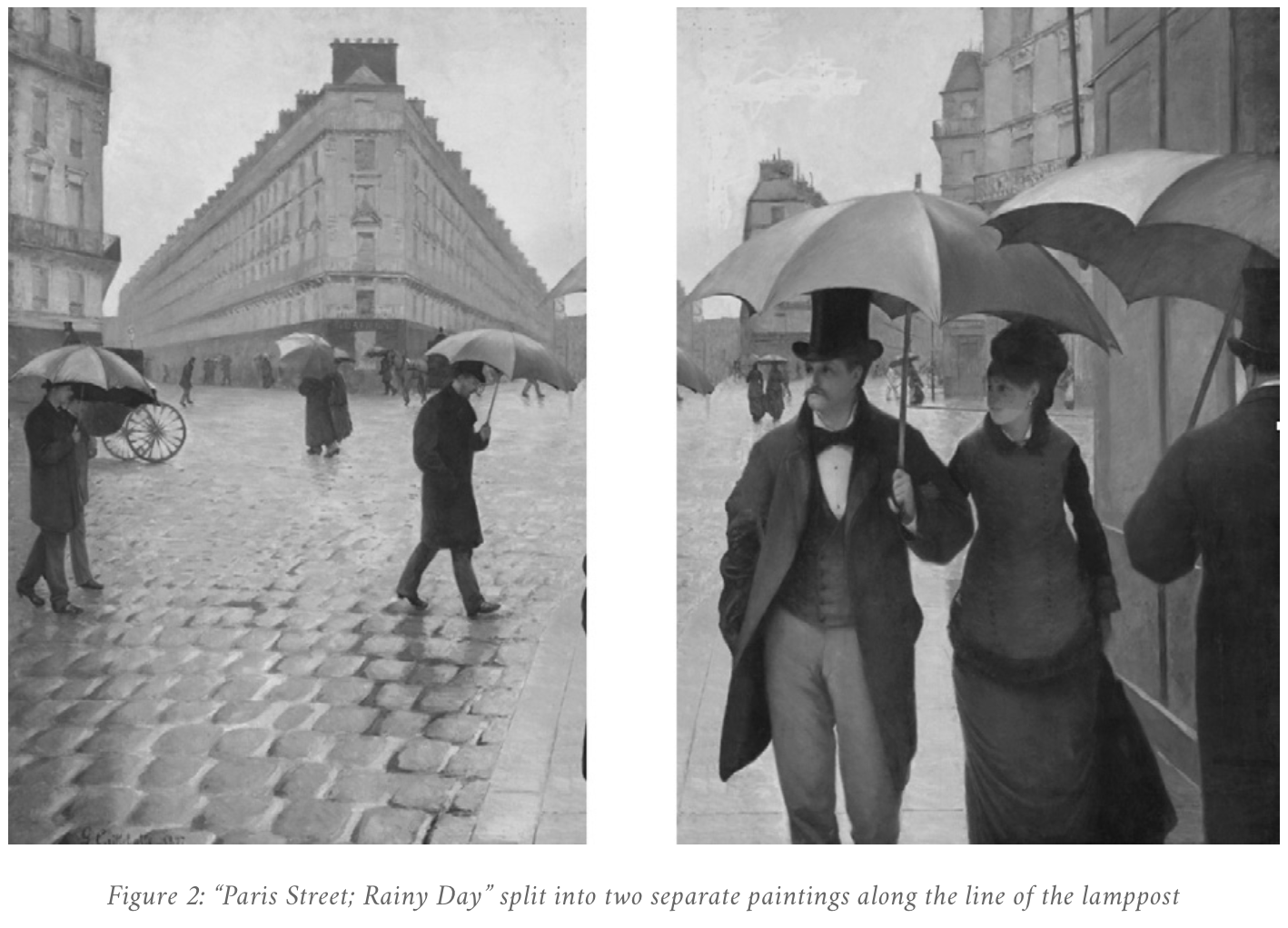

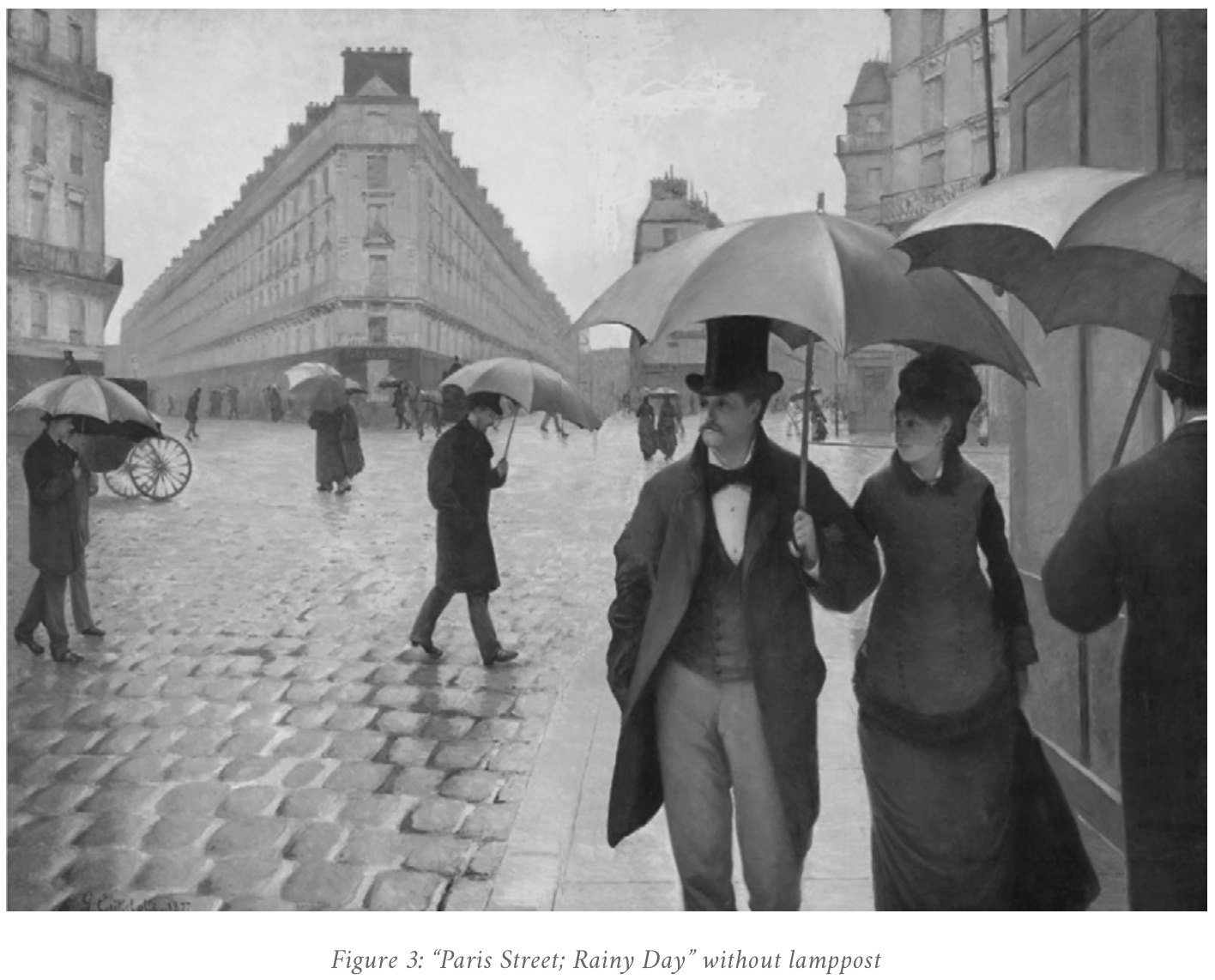

回到《雨天的巴黎街道》以及画中的路灯。路灯是画作的核心部分,还是像普罗托革涅斯的鹧鸪那样,可以删除或至少弱化的parergon?首先,它把画面一分为二。事实上,如图2所示,这幅画可以被看作两幅独立的画作,每一半都能单独成立。再看图3的修正版:去掉中间的路灯后,画面被压平。斯米所说的那种纵深感——前景的主角情侣与画面消失点之间的空间感——彻底消失。前景与背景融为一体。而一旦插入路灯,深度立刻跃然而出。

这强烈表明,那根路灯,乍看似乎是个合理的parergon候选,但实际上恰恰相反。它是画作不可或缺的一部分。证据是:在卡耶博特绘制《雨天的巴黎街道》时,画中那个位置并不存在路灯。那种样式的路灯早在数年前就已从都柏林广场移除。所以卡耶博特是有意把它加进去的,目的正是为了增强画面的纵深感。关键在于:只有当我们对“是什么让一幅画成立”为整体有连贯的理解时,才可能判断出什么是parergon,什么不是。

我认为,把卡耶博特的《雨天的巴黎街道》、坡的《乌鸦》(The Raven)、以及杜克·艾灵顿(Duke Ellington)的《Satin Doll》放在一起比较,并不算夸张。它们分属三种不同的艺术门类,却共同诉诸于同一种认知功能:即“相同/例外”的判断力。这种模式识别与变奏感知,正如马古利斯所说,能提升审美愉悦。

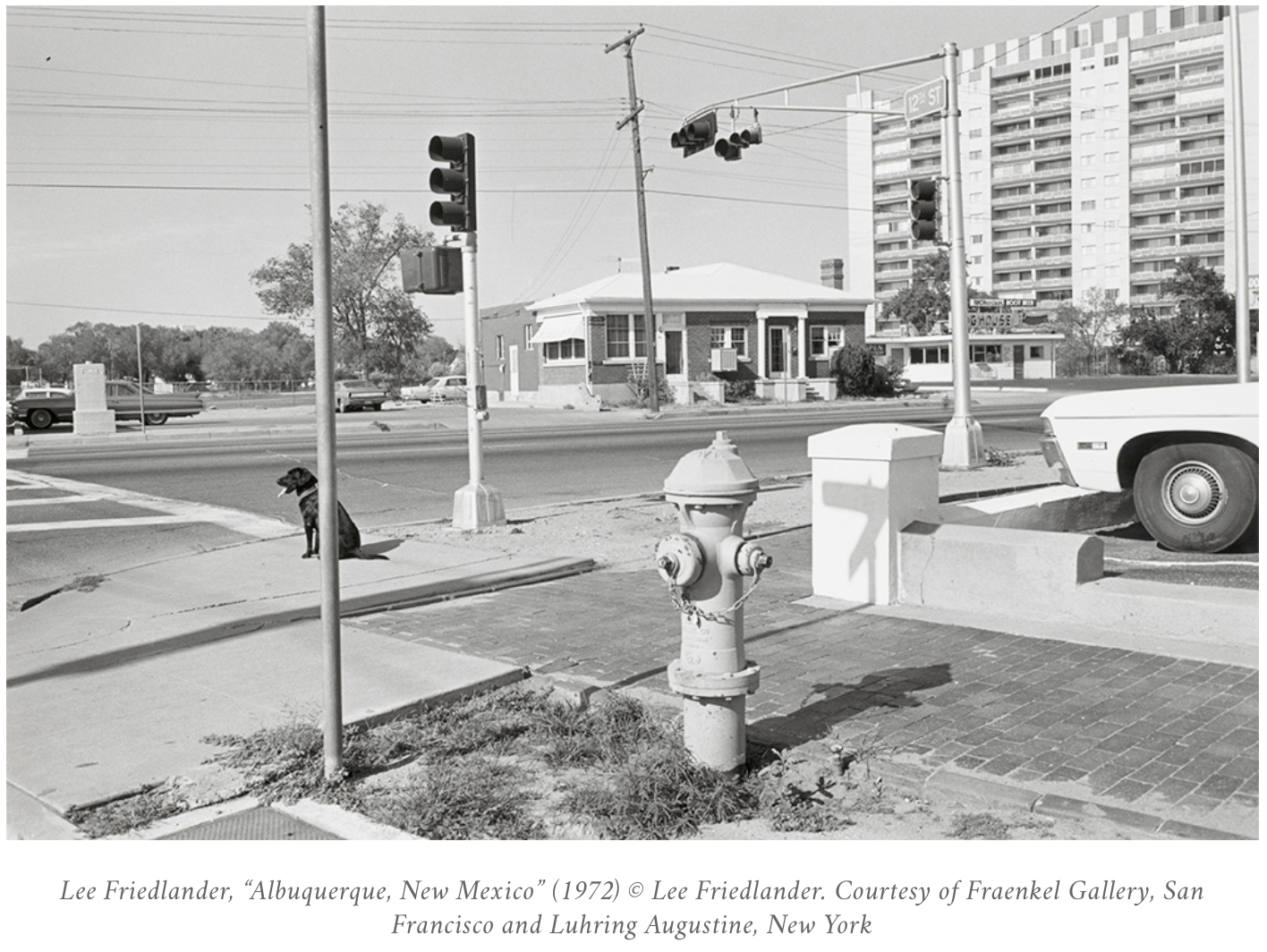

让我们转向一些摄影的例子。《詹森艺术史·西方传统》第八版的导论部分,详细讨论了李·弗里德兰德(Lee Friedlander)的一张照片《新墨西哥州阿尔伯克基》(Albuquerque, New Mexico, 1972)。巧合的是,这幅作品同样收藏在芝加哥艺术学院。编者收录它,大概有两个目的:第一,强调摄影也是一种与绘画并列的艺术形式;第二,展示如何整体理解一件艺术作品,尤其是一张照片。

来看书中的评论片段:

在《阿尔伯克基》中,弗里德兰德描绘了一个空洞、毫无生气的现代美国,他认为这是科技带来的结果。他是怎么做到的?这幅照片带有萦绕不去的空虚感。画面里没有人,布满了诡异的空白地带——步道与街道之间,充斥着随处冒出的物件。……

到处都是被水泥覆盖的大地,除了中景与远景中稀稀拉拉的几棵树,只有消防栓旁的杂草仍在生长。在这张精彩的照片里,弗里德兰德捕捉到他对现代美国本质的理解:科技、对人工事物的迷恋,以及快速而碎片化的生活方式,如何催生异化与与自然、灵性的割裂。

就像斯米对《雨天的巴黎街道》的解读一样,这段评论主要聚焦于照片的“内容”,而非其“形式”。换句话说,它告诉我们的是作者对画面的感受,而不是这张照片作为艺术作品如何运作。也就是说,这是一种唤起性的描述。因此他们会觉得某些元素“令人不安”,影子显得“神秘”(第xxix页):

令人不安的特征遍布画面。那块街牌——因为被裁掉顶部而无法看清——在墙上投下了一道神秘的影子。一根杆子把狗从中切开,而狗也被剥离了它的属性——消防栓,以及缺席的主人。

这种把画面描述为“令人不安”或“神秘”的批评当然有其价值,可以视作一种带感情色彩的报道。但我的兴趣在别处——解释为什么这样一张表面平凡的照片能如此出色。

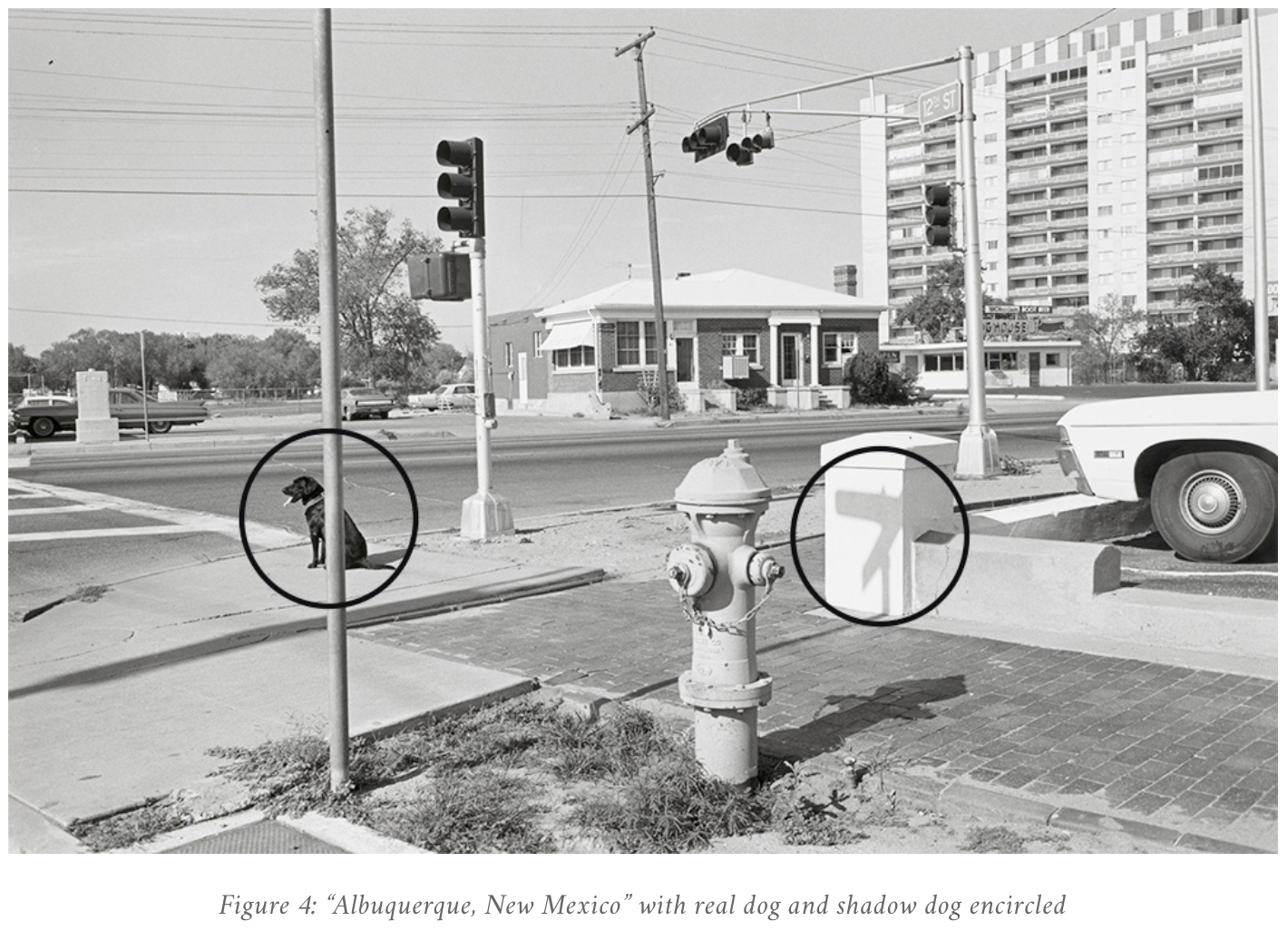

仔细看:在人行道上蹲着一条狗,它是画面中唯一的生物,脖子上的项圈暗示着主人就在画外。视线自然被这条狗吸引。但它并不是画中唯一的狗。几乎在同一水平线上,另一只更大的“影子狗”正在模仿它(见图4)。两只狗都张开嘴,伸出舌头。影子狗的背、身体与后腿,借由墙面的形状与阴影,清晰可辨。影子狗的形成,源自阳光透过杆顶的街牌投下的影子——那块街牌在照片顶部被裁掉,看不见。正是这块街牌把两只狗联系起来。那根杆子切开了真实的狗,却在影子里重新将它“拼合”完整。如此一来,那道所谓“神秘”的影子便失去了神秘感。

这张照片的“精心计算”并没有被作者忽略:

“弗里德兰德并非偶然发现了这个构图,而是经过非常仔细的选择和刻意的拍摄。他不仅需要阳光,还得等太阳走到正确的位置(否则消防栓的影子不会与街道对齐)。”

我完全同意这一点,只是我认为,吸引弗里德兰德目光的,并不是消防栓的影子,而是前文所述的“狗与影子狗”。照片的算计性,可以通过一个简单操作得到印证:把照片裁成两半,再在脑海里把两半重叠。你会发现,影子狗与真实的狗恰好在同一位置。换句话说,就“狗”而言,照片的右半边是左半边的翻版。它们“相同”,但一个是真狗,一个是影子。于是,这张照片成了另一个“视觉押韵”的例子——只不过不是卡耶博特用颜料画出来的,而是弗里德兰德用相机造出来的。而我们已经看到,“相同/例外”的重复会带来快感。

在2023年12月9日“第五届纽约研究所”的一次线上分享中,我展示了《阿尔伯克基》这张照片,并问37位观众是否看见其中的影子狗。结果27人(63%)看见了,10人(37%)没看见。虽然这是一次临时的小规模投票,但这种分歧很可能反映出真实的感知差异。

另一个相关点是:有些照片(《阿尔伯克基》正是其中之一),充分利用了从黑到白的整个灰度光谱。在这样的作品里,光谱的两端——纯黑与纯白——往往是观者的第一聚焦点。恰巧,在《阿尔伯克基》中,真狗是画面里最黑的部分,而影子狗所在的柱面则是最白的区域。我的推测是:是否能看见影子狗,取决于你先把注意力投向哪里。若你首先盯向最白的部分,眼睛会先遇到柱子上的影像,在这种情况下,你更可能把它看作数字“7”,而不是狗的影子。

我认为这是关键——你遇见影子与真狗的先后顺序。如果你先看到真狗,就更可能把柱子上的影像识别为“影子狗”。原因很简单:数字“7”并不会唤起“狗”的形象,而“狗”的形象却会让你在影子里辨认出狗的形状。多数人之所以能在我的投票中看见影子狗,是因为我们的视线往往会先落在画面最黑的区域。

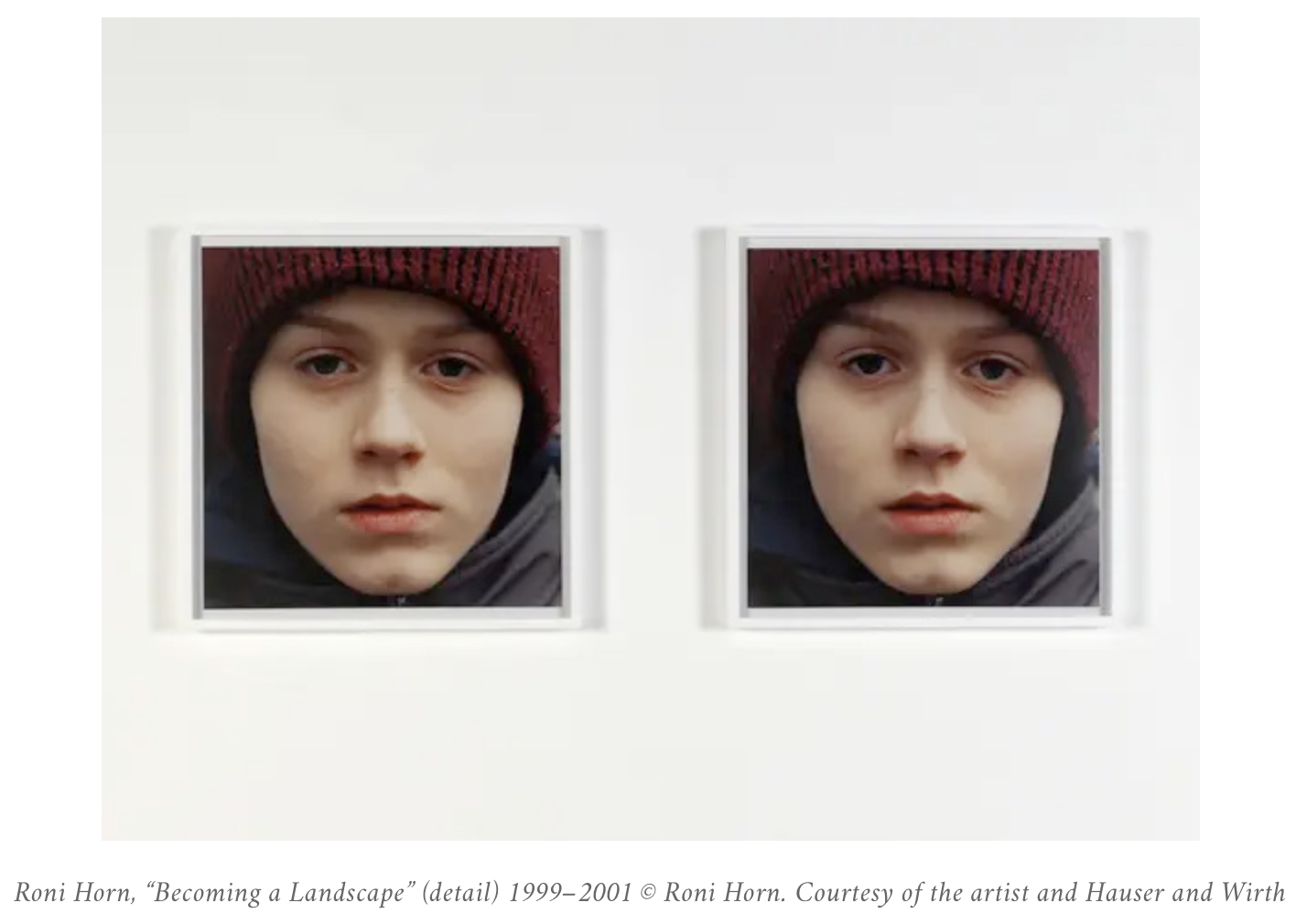

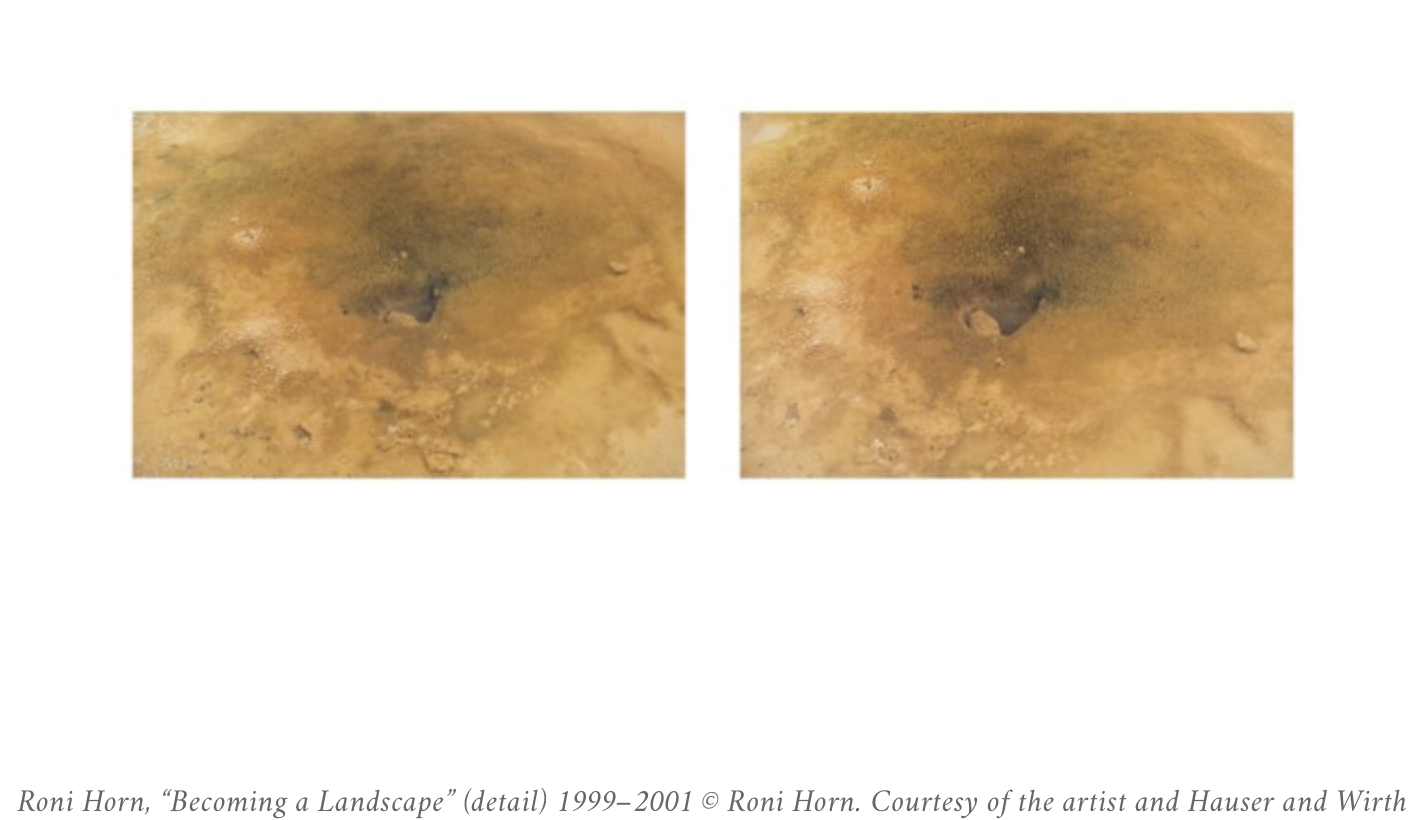

美国艺术家罗尼·霍恩(Roni Horn)的作品,提供了一个有趣的平行案例,可与前文提到的沃霍尔《金宝汤罐头》相呼应。比如她的系列作品《成为风景》(Becoming a Landscape)中,有两个例子都采用了她常见的手法:把两张几乎相同的照片并置,只在细节上存在极小差异。就像沃霍尔的汤罐构成了绘画里的视觉押韵,霍恩的作品则在摄影中制造了同样的效果。观者被邀请去检视、去分辨其中的“相同/例外”。这种差别微小,却足以调动人类与生俱来的模式检测本能,而把这种检测当作一种艺术任务,本身就是令人愉悦的。霍恩显然正是深谙并利用了我们这种“same/except”判断的能力。

当你从第一幅图中的一张肖像移到另一张时,很明显两者表情并不完全相同。但要精准指出差别在哪里,却非常微妙。是眼睛在一幅中更为睁大?还是嘴唇略有不同?